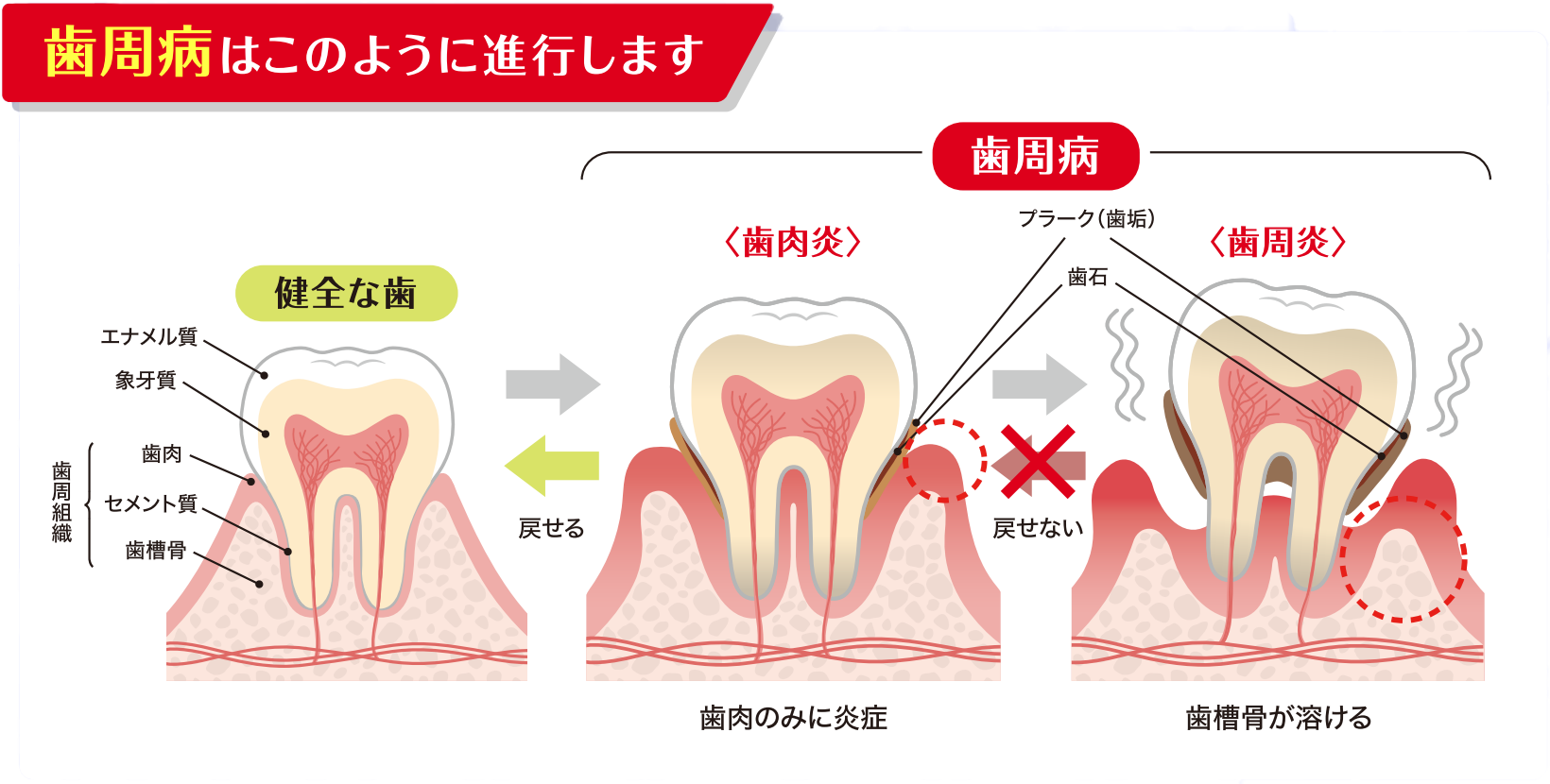

歯周病は、歯と歯ぐきの間にたまった歯垢(プラーク)の中の原因菌が排出する毒素が原因で、歯ぐきに炎症が起こり、進行すると歯を支える骨が溶けてしまう病気です。30歳~40歳頃から始まることが多く、初期段階の「歯肉炎」であれば適切な治療で歯周組織を健全な状態に戻せます。しかし、「歯周炎」の段階に進むと、元に戻すことはできません。歯肉炎から歯周炎への変化を自覚することは難しく、歯がぐらぐらするなど異変に気づいて受診したときにはすでに重症化していて、歯を抜かざるを得ないという事態も起こり得るのです。このことから、気づかないうちに進行する「サイレントディジーズ(静かな病気)」とも呼ばれています。

歯周病になるおよび悪化させる因子には下記のようなものがあります。

日々の生活習慣がこの病気になる危険性を高めることから、生活習慣病のひとつに数えられています。

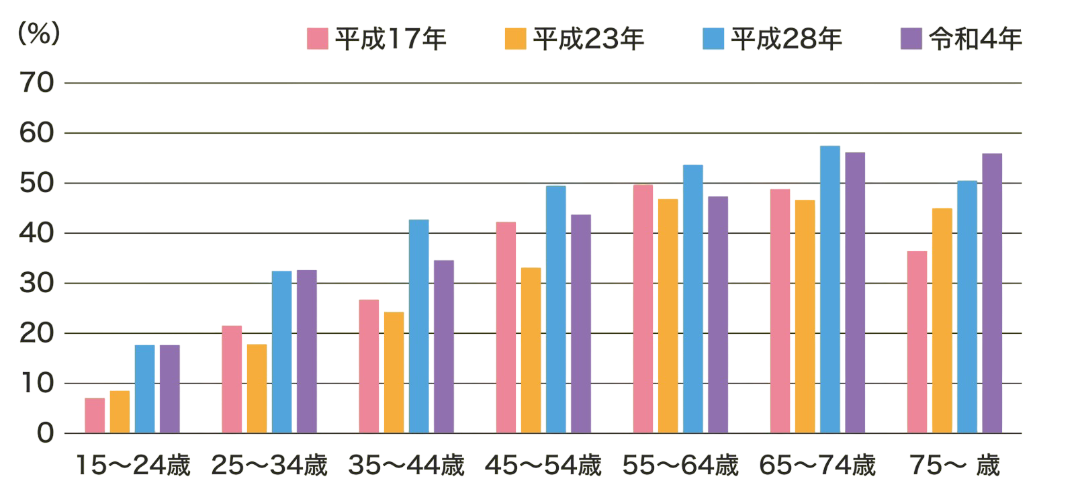

厚生労働省が実施している令和5年の「患者調査」によると、歯周病(歯肉炎及び歯周炎)で、治療を受けている総患者数は、1,135万4,000人(男性445万4,000人、女性689万9,000人)です。日本では、成人の約8割が歯周病にかかっている、または予備軍といわれています。特に40代以降から急激に増え、高齢になるほど重度になりやすいです。

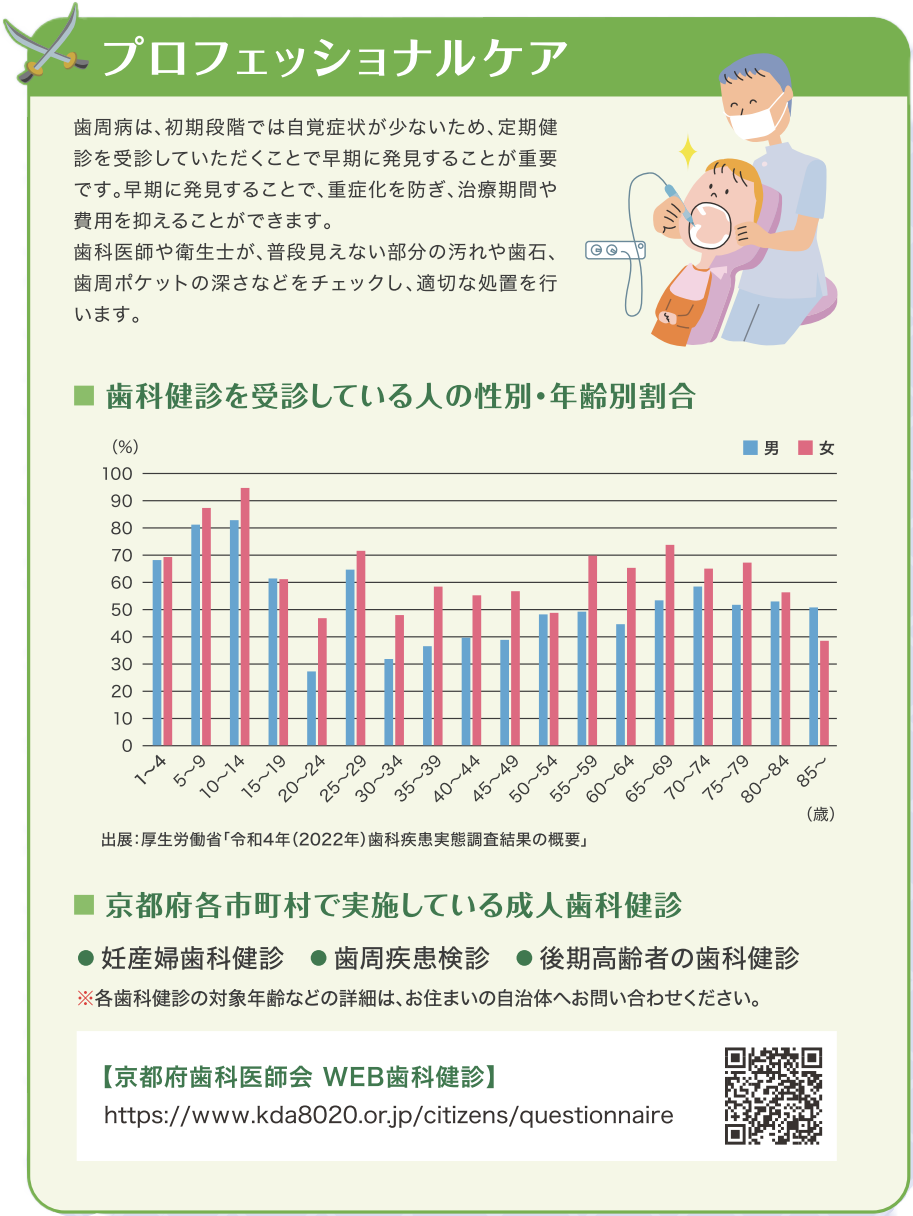

歯周ポケット(4mm以上)を有する人の割合 年齢階級別年次推移

出展:厚生労働省「令和4年(2022年)歯科疾患実態調査結果の概要」

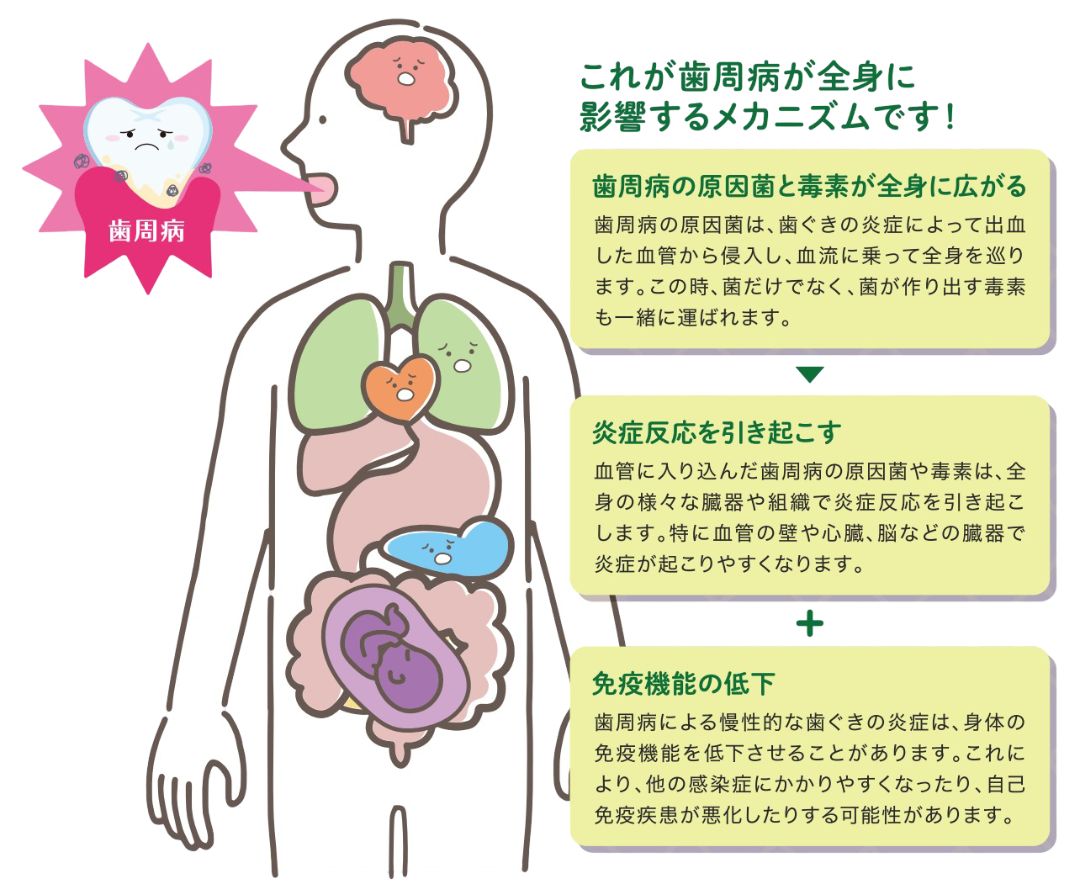

近年の研究により、歯周病の原因菌や菌が出す毒素、歯周病による炎症により様々な全身の病気と歯周病が関連することがわかっています。

脳梗塞

脳梗塞は、脳の血管が詰まり血液が流れなくなる病気で、その結果、脳の細胞が死んでしまいます。令和6年には5万6,129人が脳梗塞で亡くなりました。歯周病がある人は脳梗塞のリスクが約3倍高くなると報告されています。

血流に乗った歯周病の原因菌や毒素が血管の内側に炎症を起こし、動脈硬化を進めます。その結果、血管が詰まりやすくなり脳梗塞の危険が高まります。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多いタイプで全体の約68%を占めます。歯周病がある人はアルツハイマー病※になるリスクが1.7倍高くなると報告されています。歯周病の原因菌が脳内の血管で炎症を起こすと考えられています。この炎症が神経細胞を傷つけ、アルツハイマー病に関係する物質の沈着を促すとされています。さらに慢性的な炎症は血管や神経の機能を悪化させ、脳の働きに悪影響を与えます。アルツハイマー型認知症

※認知症を引き起こす原因疾患の1つで、アルツハイマー病が原因で認知機能が低下した状態をアルツハイマー型認知症と呼びます。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液、口の中の細菌が気管に入り、肺で炎症を起こすことで発症します。日本では高齢者の肺炎の7割以上を占め、死亡原因の第6位です。歯周病の原因菌も肺へ入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こします。特に睡眠中や食事中に無意識に誤嚥が起こることがあり、気づかないうちに肺炎になることもあります。繰り返すと命に関わるため、歯周病予防が大切です。高齢者や介護が必要な方は、家族や介護者による口腔ケアも重要です。

心筋梗塞

心筋梗塞は、心臓を動かす筋肉に血液が届かなくなる病気です。その結果、心臓の細胞が死んでしまいます。令和6年には急性心筋梗塞で2万8,237人が亡くなりました。歯周病がある人は狭心症や心筋梗塞のリスクが約2倍高くなると報告されています。歯周病の原因菌や毒素が心臓の血管に炎症を起こし、血管が詰まることで心筋梗塞の原因になります。実際に心筋梗塞を起こした人の血管から歯周病の原因菌が見つかっています。

糖尿病

歯周病と糖尿病はお互いに影響し合う関係にあります。糖尿病になると高血糖が続き、免疫力が低下して、歯ぐきの炎症が悪化することで歯周病が進行しやすくなります。一方、歯周病による慢性的な炎症は、血糖値を調整するインスリンの働きを妨げることがわかっています。近年では、歯周病治療で血糖値が改善するとの報告もあります。糖尿病の方は医科の治療とあわせて歯科で定期的なケアを受けることが重要です。歯ぐきを健康に保つことは、糖尿病の予防とコントロールにつながります。

早産・低体重児出産

中等度以上の歯周病がある妊婦さんは、ない妊婦さんに比べて早産や低体重児出産のリスクが約2倍高いと報告されています。歯周病による炎症が子宮や胎盤に悪影響を与えることが原因と考えられています。また妊娠中はホルモンの変化で歯ぐきが腫れやすくなります。正しい口腔ケアで歯ぐきを健康に保つことがお母さんやお腹の赤ちゃんの健康にとって、とても大切です。